Isabelle Bertolotti, la directrice artistique de la Biennale croisée dans les allées de la principale halle accueillant la majorité des artistes, ne tarit pas d’éloges au sujet de l’œuvre qui clôture, d’une certaine manière, le parcours aux Grandes Locos : elle la promet fascinante.

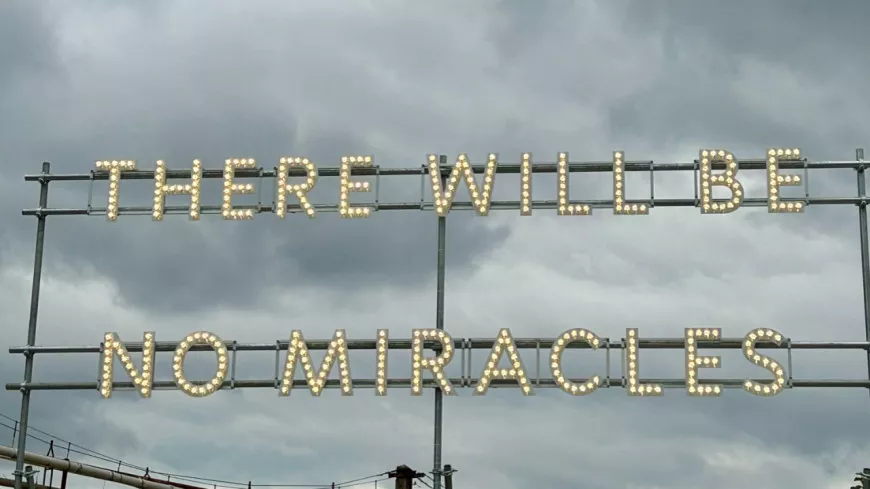

Intrigués, nous quittons cette première halle, dense et hébergeant de belles découvertes sur lesquelles nous allons revenir ; et suivons le chemin indiqué en faisant crisser les gravillons. Quelques dizaines de mètres nous séparent de cette seconde halle, plus petite, plus basse de plafond aussi. Nous passons sous l’arche “Burn the village” (une œuvre signée Nathan Coley) qui squattera bientôt beaucoup de murs de réseaux sociaux, puis l’espace dédié à la street food, le bar et la boutique curatée par le concept-store Blitz, avant de se faufiler derrière un grand rideau de velours noir. Ce trajet coloré et bruyant participe de l’expérience : car nous voilà soudain catapultés dans un monde à l’opposé de celui que l’on vient de quitter. Plongés dans le noir, cherchant nos repères.

Oliver Beer, artiste anglais vivant entre Londres et Paris, a composé un cocon aussi rassurant qu’il peut être inquiétant : sans doute est-ce en lien avec le fait que nous allons pénétrer, virtuellement, dans une grotte au temps du paléolithique, qui pouvait alors se révéler être autant un refuge qu’un danger flagrant, pour peu qu’un ours s’y soit réfugié avant nous…

Huit très grands écrans sont dispersés, posés sur le sol de béton ; ils s’illuminent, des images d’une nature batifolante s’immiscent en décalé selon les écrans, alors qu’une mélopée incantatoire s’échappe des enceintes. Nous nous installons plein centre, sur un fauteuil circulaire poussant à l’abandon.

On commence à comprendre, doucement, ce qui se passe : une grotte, des voix, des peintures rupestres, un bison, une contine enfantine, “À la clairefontaine”... Des visages, dont certains que l’on reconnaît, des micros. Une caméra filmant tout ceci. Tout s’accélère, se superpose. Et surtout une transe s’insinue. On se laisse emporter, trente minutes durant, dans cette œuvre. Fascinante, oui.

Beer, chaman complètement Loco

Oliver Beer a eu accès aux grottes paléolithiques de Dordogne, à Fort-de-Gaume, où s’admirent certaines des premières peintures rupestres. Il a posé ses micros, face aux œuvres. Là où l’on sait que l’acoustique particulière, emplie de réverbération, a pu influencer le choix des artistes du Paléolithique pour peindre et pratiquer de probables rituels d’inspiration chamanique, tels que le défendent David Lewis-Willliams et l’éminent Jean Clottes. Ce dernier, dans Pourquoi l’art préhistorique ? (Folio), écrit : « Aller peindre ou graver loin sous terre dans le noir absolu n’allait pas de soi. Les Paléolithiques européens l’ont fait pendant près de vingt-cinq mille ans. Un tel choix des ténèbres et une tradition aussi prolongée sont exceptionnels dans l’histoire de l’humanité. »

Oliver Beer a choisi cet endroit-clé pour poser ses micros et poursuivre son œuvre The Resonance Project, entamée en 2007, l’ayant déjà conduit dans un hammam à Istanbul et dans les coursives tubulaires du Centre Pompidou. Composé spécialement, Resonance Project : The Cave convie huit interprètes : Mélissa Laveaux, Woodkid, Rufus Wainwright, Mo’Ju, eee gee, Hamed Sinno, Michiko Takahashi et Jean-Christophe Brizard, chacun au sein de cette polyphonie évoquant ses premiers souvenirs musicaux…

Deller, working class hero

Dans la salle adjacente, on a le bonheur de retrouver Jeremy Deller, que l’on avait découvert avec son projet Acid Brass en 1997, lors d’un concert dantesque aux Transmusicales de Rennes. L’artiste anglais explorait alors les liens entre la rave anglaise et les fanfares rurales, reliant entre elles ces deux cultures populaires souvent dénigrées.

Les cultures populaires, ouvrières et militantes, les folklores dénigrés : c’est la matériau qu’il ne cesse d’explorer, de brasser au fil de ses œuvres, dont celle qu’il présente à Lyon. Car depuis 2000, il travaille avec Ed Hall, concepteur de bannières pour des syndicats politiques et des associations anglaises.

Ces bannières, colorées ou minimales, parfois de très grands formats, affichent des slogans comme “Nous avons besoin de plus de poésie”. Leur agencement, dans un grand hall lumineux, interroge les questions de collectif et d’identité. C’est l’une des œuvres les plus accessibles et immédiatement politiques de cette Biennale.

David, ivre de sons

Si cette seconde halle montre deux chefs d’œuvres, la première n’est pas à négliger. Juste avant d’en sortir pour rejoindre Deller et Reed, on se frotte ainsi à une sorte de carillon de bouteilles de vin - la musique, encore, comme point commun de ces trois artistes et de plusieurs autres au fil de cette Biennale, puisque l’on croisera par ailleurs aussi bien Kiddy Smile que Agnès Gayraud et une symphonie de cocottes-minutes orchestrée par Pilar Albarracin, œuvre éminemment féministe et joyeuse baptisée Les Marmites enragées.

Ca carillon, lui, est conçu par le compositeur Bastien David : il fait partie d’une centaine d’instruments de musique inventés à partir d’objets du quotidien, comme des galets, qui sont mis à disposition du public pour qu’une symphonie sans cesse renouvelée mais écrite par l’artiste soit interprétée chaque jour.

Pensez aussi à lever le nez : Michel de Broin a orné la surface voutée du plafond d’une installation lumineuse serpentant au fil des fissures du bâtiment, créant des formes poétiques “célébrant la résilience et la beauté des imperfections.”

On pourrait encore s’étendre sur Edi Dubien, Healthy Boy Band feat. Public Possession, Chourouk Hriech et surtout Victoire Inchauspé : toutes et tous nous ont marqué à des degrés divers lors de notre visite.

Cette édition de la Biennale d’Art contemporain - la dix-septième -, concoctée par Alexia Fabre, la commissaire invitée, s’avère un excellent cru, bénéficiant largement du lieu sublime et caméléon que sont les Grandes Locos. Il est temps de sortir de sa grotte pour filer y déambuler. Et succomber.

Sébastien Broquet

17e Biennale d’Art contemporain

Quand ? Du samedi 21 septembre au dimanche 5 janvier 2025 ; du mardi au vendredi de 11h à 18h ; samedi et dimanche de 11h à 19h

Où ? Les Grandes Locos, 10 rue Gabriel Péri, 69350 La Mulatière

Combien ? De 12 à 20€ ; acheter sa place